カセットテープ→MD→CD→携帯用音楽プレーヤー

LL教室でロシア語の授業を行っていた間(1993年〜2001年)は、学生卓に設置されたカセットテープレコーダーに音声を一斉録音させ、持ち帰らせる、という形で教材を配布していました。2001年の設備更新で、LLをCALL化したときに、カセットテープを廃し、MDに切り替えることになりました。ところが、このシステムが意図したように動かなかったところから困難が始まりました。

幸い、教科書にCDが付属することがほぼ標準的になったため、教科書の音声に関しては、各自が手元に置けるようになりましたが、編集しなおしたものやオリジナルに近い教材の場合には、何らかの配布手段が必要です。MDをよりよく使う方法を模索し、やがて諦め、CDを人数分焼いて配る、などの試行錯誤を経て、携帯用音楽プレーヤーの利用を選択するに至りました。

SDプレーヤー

最初に試したのは、記録媒体としてSDカードを利用するタイプのプレーヤーで、D-snapシリーズの一つでした。(同機種はすでに製造されていませんが、後継機が出ているようです。)教材配布にはリムーバブルメディアを使用するタイプのほうが適していると考えたからです。一斉書き込みを行う手段はないので、教員が(人数分の!)SDカードに教材を記録し、渡すしかないのですが、CDを焼くよりは速そうに思えました。ご覧の通り、iPod nanoと比べても小さいと感じるほどコンパクトな装置です。しかし、小ささがむしろ災いして、本体も操作しにくく、取り込みソフトの使い勝手もあまり良くありませんでした。また、市場でも抜群に人気があるとはいえず、製品としての寿命がどのくらいあるかも不安でした。さらに、自分で使いながら、SDカードというメディア自体にも問題があると考えるようになりました。カードの表面に文字を書いたりラベルを貼ったりできないために、カードが増えると区別が難しくなること、また小さいがゆえに失くす危険が大きいことなどです。

第五世代iPod/iPod nano でできること

以下の記述は2005年9月に発売されたiPod nanoと、2005年10月に発売されたiPod with videoに関するものです。

- iTunes上で、曲名・プレイリスト名・歌詞などにWindows標準のロシア文字を使用できる。iPod上でもそのまま表示できる

- iTunes上で「歌詞」として入れたテキスト(ロシア語も可。日本語と混在も可)を、音声の再生中に閲覧できる(iPod miniでは不可)

- 音声ファイルへのハイパーリンクを設定したテキストファイル(日本語もロシア語も可)を「メモ」として取り込み、クリック操作によって、任意のタイミングで音声を流すことができる

音声ファイルの用意

教科書などに付属してくるCDから音声ファイルを作るのは、区切りを変える必要がなければ、非常に簡単で、iTunesが起動している状態でCDをパソコンにセットし、「インポート」を行うだけです。しかし、学習形態に合わせて音声の長さを変えたい場合には、いくつかの手順を踏む必要が生じます。

- 編集の必要がある場合、Audio Editor ではAACを扱えないので、iTunesでの取り込み時にMP3になるように設定を変更してからインポート操作を行う(初期設定のまま行うとAACになる。編集→設定→詳細→インポート→インポート方法 を、AACエンコーダからMP3エンコーダに変更する)

- Audio Editorなどの音声ファイル編集ソフトを使って、必要な単位に分割する

Audio Editorについて ※作者の言にあるように、あまり親切に作られているわけではないので、Read Meを熟読して作業する必要がある - 分割したファイルにそれぞれ名前を付けた後、「エクスプローラ」の「プロパティ」で、「タイトル」の項目に、内容がよく分かるタイトルをつける。後で変更もできるが、この作業をせずにiTunesに取り込むと、分割後のすべての音声データの「タイトル」(iTunes上で曲名として扱われるもの)が同一になってしまい、作業がかなり煩雑になる

- プロパティの「タイトル」を変更したら、iTunesで「ファイル」→「フォルダ(またはファイル)をライブラリに追加」を選んで、使用したい音声を取り込む

- iTunes上で、プレイリスト作成・題名の編集・歌詞の記入などを行ってから、接続したiPodにプレイリストをコピーする

テキストファイルの作成

第5世代のiPodで使用するためのテキストファイルの作成は、Windowsならば「メモ帳」などの簡易エディタで行えます。HTMLに似ていますが、使えるタグの種類は少なく、たとえば強調<B>なども無効のようです。

- meta name="NowPlaying" content="false":テキストファイルを見ながら音声を再生するときに、iPodの画面が切り替わらないようにするための指定。この指定がないと、「ミュージック」から音声を再生するときの画面に切り替わり、曲名や曲の長さなどの情報が表示される

- A HREF="song=01課 基本文":song= の次には、iTunesに取り込んだ状態での曲名に相当するものを入れる(音声ファイルのファイル名ではない)

- <title>タグの中には、iPod上でテキストファイル名として表示させたいものを入れる。テキストファイルの名前自体は表示されないので、作成者が区別できる名前を付ければよい

- <a href="../"> </a>という記述で、パスを記述しなくても前の階層に戻る

- iTunes上で、iPodを「ディスクとして使用する」設定にしておき、iPodが接続されている状態で、エクスプローラを使用してiPodを開く。ドライブとして認識されていて、「マイコンピュータ」等から確認できる

- Notesフォルダを開き、その中に、上で作成したテキストファイルを置く。フォルダの中に適宜フォルダを作って階層にすることも可能

学生への配布

2006年4月、ロシア語を専攻する新入生(32名)には、教材としてiPodを購入してもらいました。入学の前に、合格祝いとして買ってもらう、といったケースも想定されたので、合格発表時に、ロシア語の学生には買ってもらう予定であること、iPod でもiPod nanoでもよいが、iPod Shuffleは適さないということを連絡しておきました。Shuffleを買ってしまったがどうすればよいか、あるいは、古いiPodを持っているので使いたいが、という相談があるのではないかと予想していましたが、幸い、そのような申し出は一件もなく、全員が、第5世代iPodもしくはiPod nanoを用意してくれました。ちなみに、前者は1/4程度で、iPod nanoを選択した人が大半でした。

教材配布には、学生用コンピュータ演習室を使用しました。パソコンは全部で60数台しかありませんが、ファイルサーバ上に全学生用の個人領域が確保されているほか、ユーザーごとのプロファイルもサーバ上に保存されているので、端末にiTunesをインストールしておくと、学生一人ひとりが「自分の」iTunesを持ち、管理することができます。なお、ファイルサーバ上の領域が豊富ならば、各自が好きなCDを持ってきて、iTunesに取り込み、iPodで楽しむことも可能なのですが、さすがにそこまで潤沢ではないので、そのような使用を認めることはできませんでした。偶然ですが、このコンピュータ演習室端末にはCDドライブがないので、わざわざ禁じる必要もありませんでした。パソコンが共有物でなく、学生が一人一台のノートパソコンをもつような環境であれば、そのような楽しみ方も制限する必要はないのですが。

教員側の準備

- 上述のように音声ファイルを準備し、iTunesに取り込んで、曲名の変更やプレイリストの作成などの準備をしてからiPodに入れ、再生状態を確認しておく

- テキストファイルをiPod上にコピーし、ハイパーリンクの動作などを確認しておく

- 学生がアクセス権限を持っている場所に適切な名前のフォルダを作って、上で用意した音声ファイルとテキストファイルを置く

- 学生と同じ環境からログオンして、iTunesを起動し、上で用意した音声ファイルを取り込む(「ファイル」→「フォルダ(またはファイル)をライブラリに追加」)

- iTunes上で、取り込んだ音声ファイルをまとめた「プレイリスト」を作成し、適切な名前をつけて、学生がアクセスできる場所に保存(エクスポート)する。この作業の後、可能であれば、置いた場所のアクセス権を変更して、書き込みや書き換えを不可とする。アクセス権の変更が不可能な場合は、学生が取り込み操作中にファイルを消去したり書き換えたりしないよう、注意が必要

学生を集めて行うこと

- 自宅(のパソコン)でもiPodを操作する人は、「自動的に更新」の設定を外しておくよう指示する(自宅などでiPodに入れたものが消えてしまうのを防ぐため)

- iPodと接続ケーブル(忘れる人が多い)を持って集合させる

- パソコン上でiTunesを起動させ、音声ファイルの置き場所を説明して、各自に、「ファイル」→「フォルダをライブラリに追加」の操作を行わせる

- 教員が作成してエクスポートしておいたプレイリストを、「ファイル」メニューから「インポート」させる

- プレイリストを開いて、内容を確認させる

- iPodを接続し(接続のタイミングは任意。iTunes起動の前でもよい)、iPod上にプレイリストをドラッグ&ドロップさせる

- エクスプローラを開いて、テキストファイルの置き場所を示して「コピー」させ、「マイコンピュータ」からiPodを開かせて、Notesフォルダの中に「貼り付け」を行わせる。この際、ある程度のリテラシィを有する学生であれば、任意のフォルダを作らせてもよい

- iTunes上でiPodの「取り出し」を行ってからケーブルをはずし、iPodの動作を確認させる

効果と課題(2006年12月現在)

効果

2006年度、ロシア語の1年生に配布した教材は以下の通りです。

- 教科書(NHK新ロシア語入門)の第1課〜第20課本文を、一文ずつに区切り、一課分ずつプレイリストにまとめたもの

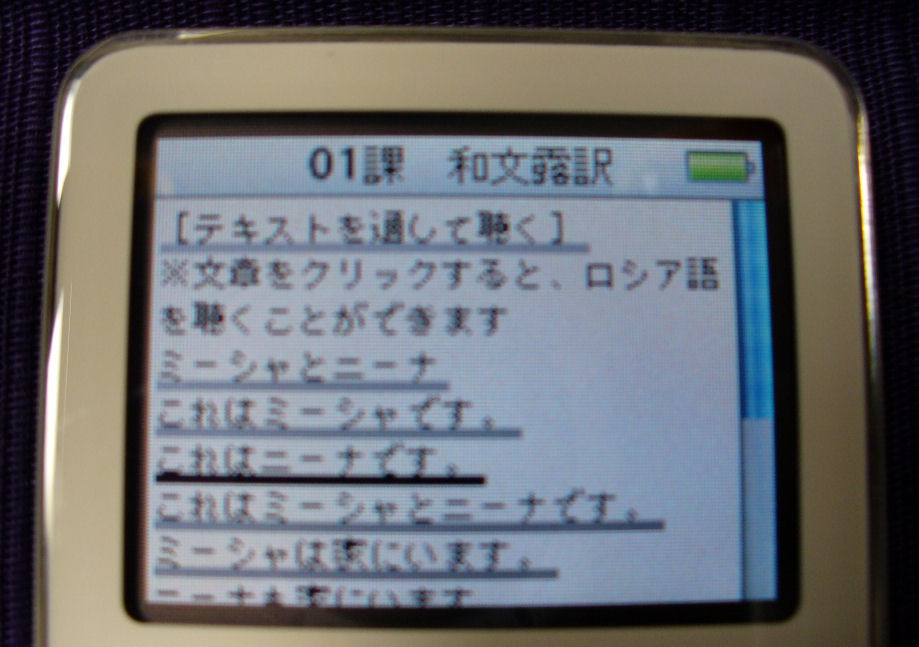

- ロシア語の文章を見ながら一文ずつ音声を聞けるように設定したテキストファイル(20課分)

- 日本語訳を見ながら一文ずつ音声を聞けるように設定したテキストファイル(20課分)

- 暗誦に適した短い詩(プーシキン、レールモントフ等)と、特に親しみやすいロシアの歌を集めたもの(テキストは冊子でも配布)

- 上の詩のうち、宿題として暗誦を課す2編について、ロシア語・日本語を見ながら一行ずつ聞けるよう設定したテキストファイル

- ロシア語スピーチコンテスト(新潟市国際交流協会主催)初級者向け部門の暗誦課題文と、その練習のためのテキストファイル

効果測定はまだ行っていませんが、詩の暗誦には非常に効果があったと感じました。詩の暗誦は、学科開設(1993年)以来、毎年すべての学生に課してきました。必ず、何らかの形で音声教材を渡し、聞きながら暗誦するようにと指示するのですが、自宅学習時の利用状況について調べる方法はありませんでした。教室で暗誦させ、それを聞きながら、発音が不適切なところを一人一人直すのを常としてきましたが、iPodを利用した今年は、直さなければならない人が驚くほど少なく、音声を十分に聞きながら学習した人が多いと感じました。

スピーチコンテストに出場した学生は32名のうち9名でしたが、一週間程度の時間でほぼ完璧に暗誦できるようになった人が何名もいて、上位三位を独占するなど、好成績をおさめました。

課題

入学以前にiPodを使ったことがある人はほとんどいないか、ごく少数のようでした。このため、最初はiPodの操作にも戸惑っていましたが、パソコンの操作のほうがより困難だったようです。iTunesやエクスプローラを操作させると、スムーズにできる人がいる反面、途中でお手上げになってしまう人もいて、特に最初のうちはかなりの時間と労力を要しました。

Pod Cast用のサーバもしくは適切なサイトが用意できれば、音声の配布は劇的にスムーズになるはずですが、2006年度にはそこまで到達できませんでした。ただ、Pod Castのシステムでは、音声と「歌詞」は配布できるものの、テキストファイルは配布できないそうなので、その点に関してはやはり課題が残るようです。

参考にしたサイトなど

iPodに関連のあるサイトは非常に多く、有効な情報を見逃している可能性も大ですが、主に参考にさせていただいたページは以下の通りです。

- http://www.karitsu.org/com/ipod.htm

英語以外の外国語(中国語)を扱うための情報が豊富な貴重なページ - http://ipod-english.com/

iPodで英語を勉強するための情報が多い - http://arigato-ipod.com/index.html

iPod全般について情報が集められている - http://anonymousriver.hp.infoseek.co.jp/#PDAP

携帯用音楽プレーヤー全般についての基礎知識がまとめられている

以上のサイトのほか、金沢大学外国語教育研究センターの西嶋愉一先生には、CIEC研究会などの場で貴重なアドバイスをいただいています。

おことわり

このサイトで使用している商品の名称、企業名などは、一般的に各社の商標または登録商標です。また、当サイトへのリンクは自由ですが、記事および写真の無断使用は固くお断りします。